2023年に公開された最新の論文データより、世界における食品ロスを国別にランキング化!

食品ロスを一番多く出している国はどこか?日本は世界のなかで食品ロスの量は何位なのか明らかにします。

食品ロス・フードロスとは

食品ロス削減に貢献するなら「食べチョク」

品質にこだわる農家・漁師から旬の食材を直接お取り寄せできるオンラインの直売所です。

生産者側には、計画栽培による食品ロス削減にメリット。ユーザー数は70万人を突破。

食品ロスとは、食べられる状態にもかかわらず廃棄されてしまう食品を指します。

一方で、海外では食品ロス(Food Loss)と食品廃棄物(Food Waste)とは明確に区別されており、混同しないよう注意が必要です。

私たちが一般的に思い浮かべる食品ロスは、海外では食品廃棄物(Food Waste)として表現されています

今回、海外での食品廃棄物(Food Waste)として定義されたデータを使用し、世界の食品ロス・フードロスをランキング化しました。

食品ロス・フードロス(Food Loss)とは

生産から小売に至るまでの過程(生産、収穫、加工、保管)で生じる食品の損失(ロス)を意味します。

つまり、農場で作物を収穫した後に失われるもの、運送中に失われるもの、そして食品を作る過程で失われるものなどが含まれます。主な原因は、天気の影響、農業の技術が不十分なこと、収穫後の管理がうまくいかないこと、不適切な運搬や保存方法です。

食品廃棄物・フードウェイスト(Food Waste)とは

食品廃棄物(Food Waste)は、小売から消費までの過程で生じる食品の損失(ロス)を意味します。

これには、スーパーマーケット、レストラン、家庭などで未消費のまま廃棄される食品が含まれます。食品廃棄物の主な原因は、賞味期限の誤解、食品の過剰購入、食品の不適切な保存などです。

日本での食品ロスは、Food Waste(フードウェイスト)と海外では表現されています。

食品ロス・フードロスの分類

食品ロスには、主に三つの種類があります。家庭系食品ロス、食品サービス系食品ロス、小売業系食品ロスに分類できます。

家庭系食品ロス

家庭系食品ロスとは、私たちの日常生活において生じる食品ロスを指します。

食事の残り物、賞味期限が切れた食品、果物や野菜の皮などが含まれます。また、調理中に発生する食品ロスに含まれるため、料理の過程で出る種や芯等の非可食部も家庭系食品ロスに分類されます。

UNEPによる2019年における世界全体の食品廃棄物の量は約9億3100万トンと推定されています。このうち、家庭からの食品ロスは全体の61%を占めています。つまり、全世界の食品生産量の約11%が家庭からの廃棄物となっています。

食品サービス業系食品ロス

食品サービス業系食品ロスとは、レストラン、カフェ、ファストフード店、学校や病院の食堂、ケータリングサービスなど発生する食品ロスを指します。

調理ミスによる食材の廃棄や調理後の売れ残り、顧客の食べ残しなどが食品サービス業系食品ロスとして挙げられます。

UNEPの報告書によると、2019年における世界全体の食品ロスのうち、食品サービス業からの発生量は全体の26%を占めています。これは全世界の食品ロスの約5%に相当する量です。

小売業系食品ロス

小売業界系食品ロスとは、スーパーマーケットやコンビニなどで発生する食品ロスを指します。

賞味期限が近づいた商品、売れ残り、外見上の理由で売れなかった食品などが小売業系食品ロスに含まれます。

UNEPによる2019年の推定によると、全世界で発生した食品ロスの約13%が小売業から生じています。これは、全世界の食品生産量の約2%に相当し、931百万トンの食品ロスのうち約121百万トンが小売業から生じています。

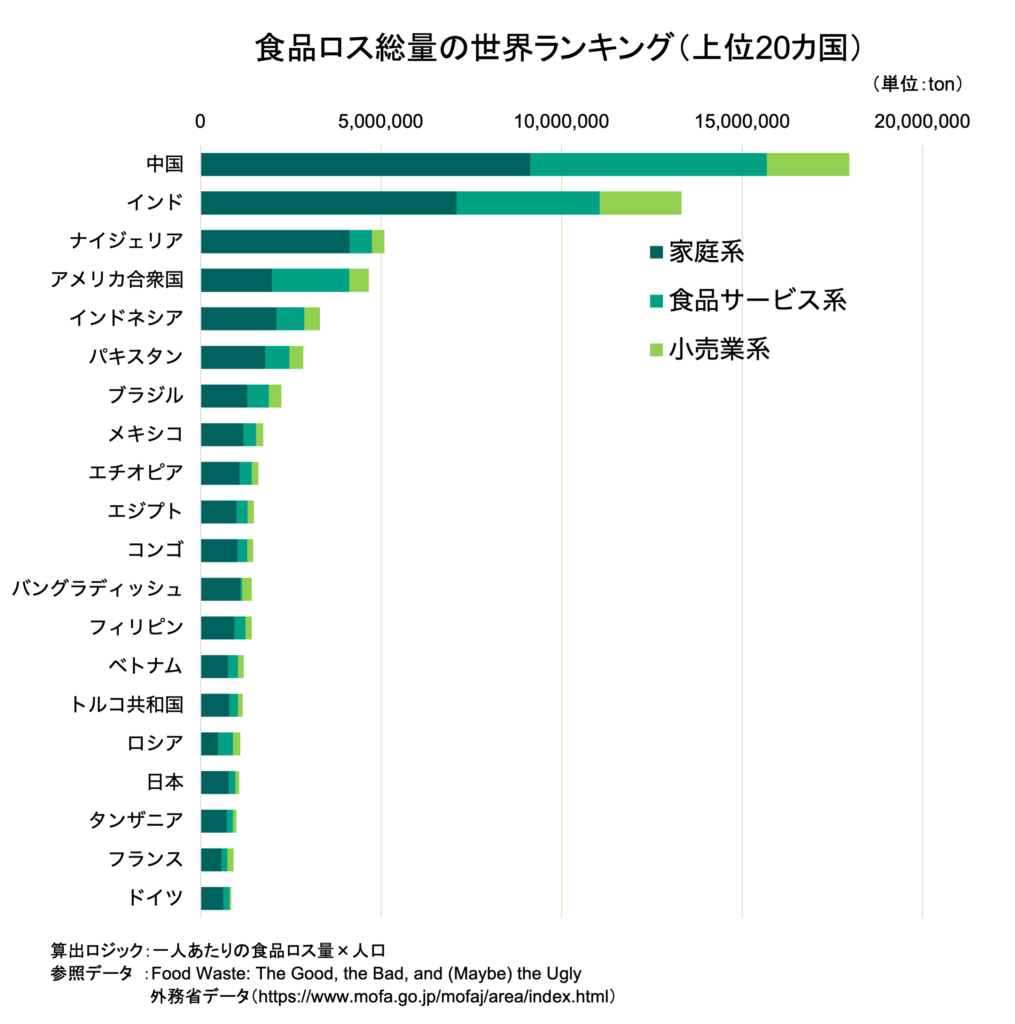

食品ロス総量の世界ランキング(上位20カ国)

食品ロス総量の世界ランキング上位20カ国は、一位から順に中国、インド、ナイジェリア、アメリカ合衆国、インドネシア、パキスタン、ブラジル、メキシコ、エチオピア、エジプト、コンゴ、バングラディッシュ、フィリピン、ベトナム、トルコ共和国、ロシア、日本、タンザニア、フランス、ドイツです。

世界1位は中国(食品ロス総量)

食品ロス総量が一番多い国は、中国です。人口が14億と他国と比較し圧倒的に多いため、家庭系、食品サービス系、小売業系全てのカテゴリにおいて食品ロスを世界1位で排出しています。

日本は世界17位(食品ロス総量)

最新の論文データより、日本はの食品ロス総量は、世界17位でした。日本では家庭系食品ロスの比率が73%と高いため、私たちの生活で生じる食品ロスを少なくすることが重要です。

なお、個別での食品ロス総量ランキングでは、家庭系では15位、食品サービス業系では16位、小売業系では、18位に日本はランクインしています。

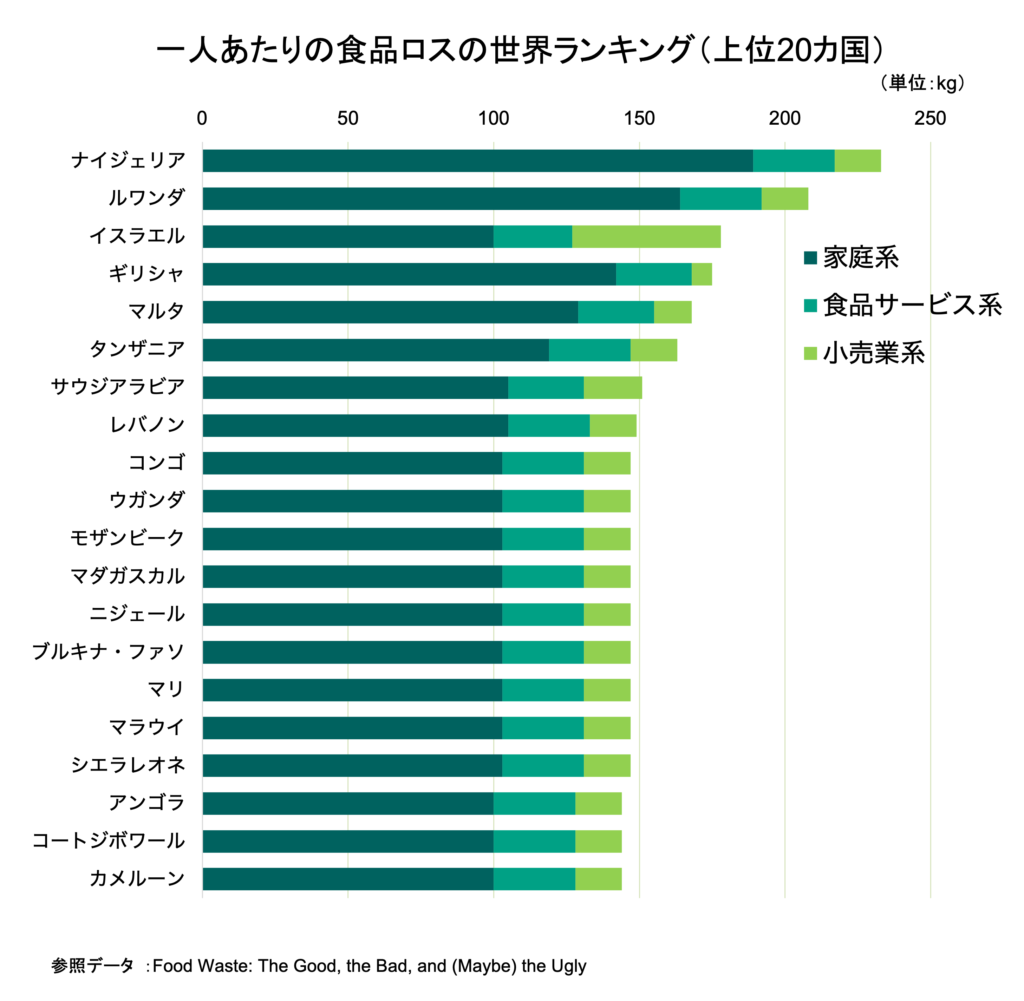

一人あたりの食品ロス世界ランキング(上位20カ国)

一人あたりの食品ロス世界ランキングの上位20カ国は、一位から順にナイジェリア、ルワンダ、イスラエル、ギリシャ、マルタ、タンザニア、サウジアラビア、レバノン、コンゴ、ウガンダ、モザンビーク、マダガスカル、ニジェール、ブルキナ・ファソ、マリ、マラウイ、シエラレオネ、アンゴラ、コートジボワール、カメルーンです。

アフリカ諸国15カ国が上位にランクイン(一人あたりの食品ロス)

一人あたりの食品ロスランキングでは、1位にナイジェリア、2位にルワンダ、その他アフリカの13カ国が上位にランクインしています。

アフリカ諸国における食品ロスの問題は、基本的なインフラの不足、厳しい気候条件、そして収穫後の管理不足の3つのあります。

これらアフリカの国々では、食品の収穫、保存、そして輸送に必要なインフラが十分に整っていない、かつ、高温多湿な気候がさらに食品保存を困難にし、食品ロスを増大させています。

加えて、収穫後の適切な処理技術が不足していることにより、大量の食品が無駄になるという状況に陥っています。

ヨーロッパ・中東の国が3位以下を占める(一人あたりの食品ロス)

一人あたりの食品ロスランキングでは、ヨーロッパや中東の国々も上位にランクインしています。4位、5位にヨーロッパの国であるギリシャやマルタがランクインしています。また、3位、7位、8位に中東の国である イスラエルやサウジアラビア、レバノンがランクインしています。

ギリシャでは、消費者の食品ロス削減への意識の低さが家庭系食品ロスを増大させています。調理済の野菜や果物の多くが廃棄されている状況であり、ギリシャの家庭系食品ロスの30%は削減可能です(Abeliotis, Lasaridi, Costarelli, & Chroni, 2015)。

一方、マルタでは急速な経済成長と観光業の発展が食品消費量と食品ロスを増加させています。特に、5つ星ホテルではよりも多くの食品ロスが発生しています(Camilleri-Fenech, Solà, Farreny, & Durany, 2020)。

中東のイスラエルでは、家庭系食品ロスは上位20カ国のなかでも少ないが、小売系食品ロスの多いため一人あたりの食品ロスは3位と上位にランクインしています。スーパーマーケットなどの小売店での食品ロスを削減する必要があります。

中東のサウジアラビアやレバノンでの一人あたりの食品ロスの多さは、文化的・宗教的な要因が多いです。特にサウジアラビアでは、宴会や家族行事での過剰に食材が使われます(Baig, Gorski, & Neff, 2018)。

また、食品ロスへの意識の低さから家庭やレストランにおける計画的な食材の購入ができておらず、食品ロスを増やしています。

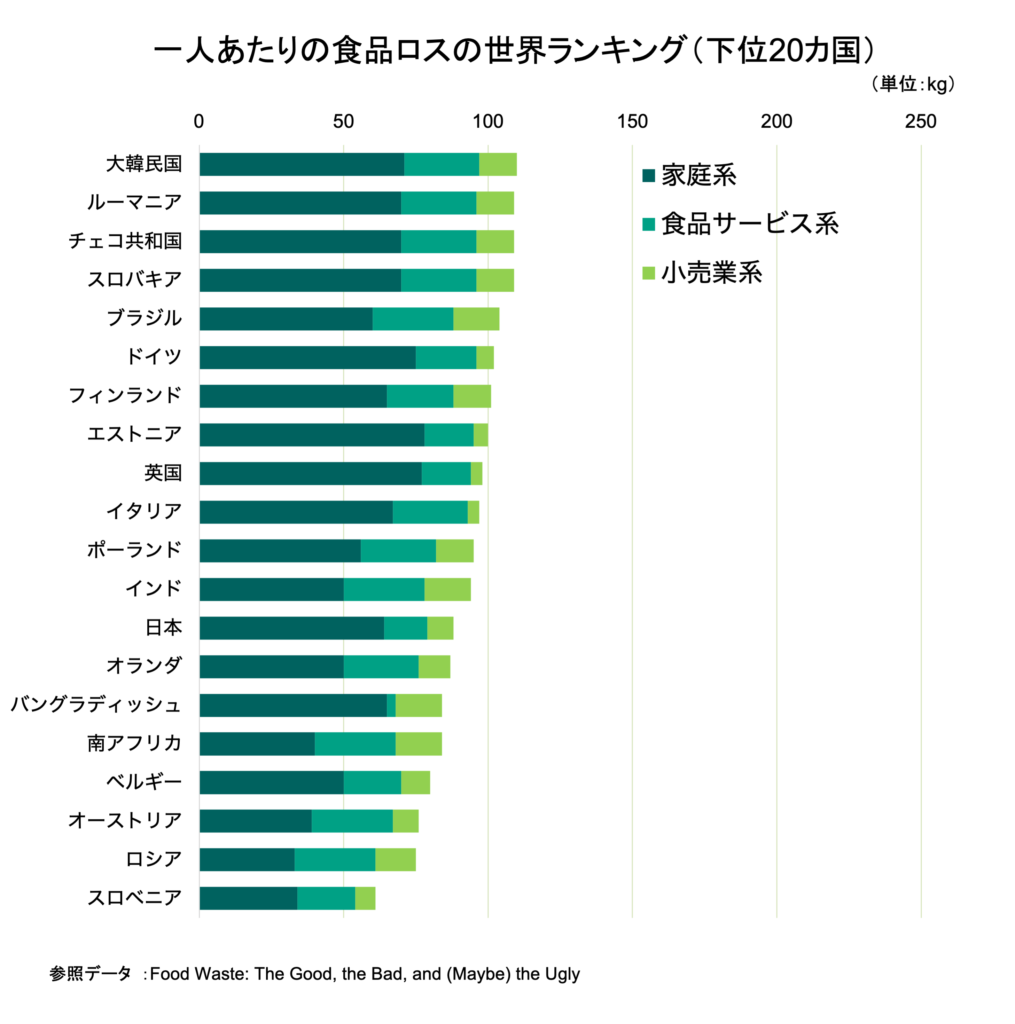

一人あたりの食品ロス世界ランキング(下位20カ国)

一人あたりの食品ロスが少ない国は、順に、スロベニア、ロシア、オーストリア、ベルギー、バングラディッシュ、南アフリカ、オランダ、日本、インド、ポーランド、イタリア、英国、エストニア、フィンランド、ドイツ、ブラジル、ルーマニア、チェコ共和国、スロバキア、大韓民国です。

一人あたりの食品ロスが世界で一番少ない国は、スロベニアです。上位20カ国は、経済的に豊かなヨーロッパの国が多いことがわかります。

日本は世界8位の食品ロス削減国(一人あたりの食品ロス)

日本の一人あたりの食品ロスは、世界で8番目に少ないです。アジアでは日本の一人あたりの食品ロスは2番目に少ないです。

また、SDGs先進国であるヨーロッパ諸国(ドイツ、英国、イタリア等)よりも食品ロスが少ないことから、食品ロス削減国として日本はとても優れています。

上位4位はヨーロッパ諸国(一人あたりの食品ロス)

世界で一人あたりの食品ロスが一番少ない国は、スロベニアです。2位、3位、4位ともにそれぞれロシア、オーストリア、ベルギーとヨーロッパ諸国が独占しています。