昆虫食は未来の持続可能な食習慣として注目を浴びています。この記事では、昆虫食がなぜ日本で注目されているのか、優れた環境性や食糧供給の安定性などのメリットを探求します。

- 1 昆虫食とは何か?

- 2 昆虫食の起源は深い。歴史と文化的背景に迫る

- 3 昆虫食の現状とは?日本と世界の比較

- 4 昆虫食のメリットとは?栄養成分とSDGsに直結が魅力

- 5 昆虫食の経済効果と市場ポテンシャルは参入メリットあり

- 6 昆虫食の将来の普及のため解決すべき課題とは

- 7 昆虫食のデメリットとは – 懸念されるリスクを解説

- 8 昆虫食の安全性とは?日本での品質・衛生管理の重要性

- 9 昆虫食の普及率向上のための政府の役割とは

- 10 昆虫食の種類と料理 – 日本で食べられる虫たち

- 11 昆虫食の自動販売機 – 日本のユニークな取り組み

昆虫食とは何か?

昆虫食とは、昆虫を食材として利用する食習慣のことです。

この習慣は、栄養豊富で環境に優しいとして、近年注目を集めています。昆虫は、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素を豊富に含んでおり、持続可能な食料源としての可能性が高いとされています。

国連食糧農業機関(FAO)も昆虫食を推奨しており、世界的にも昆虫を食材とする文化は広がっています。昆虫食は、炒めたり、佃煮にしたり、パウダーにしてクッキーに混ぜたりするなど、様々な調理法で楽しむことができます。

昆虫食は、食糧危機への対応策としても重要視されています。昆虫は低コストで飼育可能であり、持続可能な食料供給の有力な選択肢とされています。

昆虫食の起源は深い。歴史と文化的背景に迫る

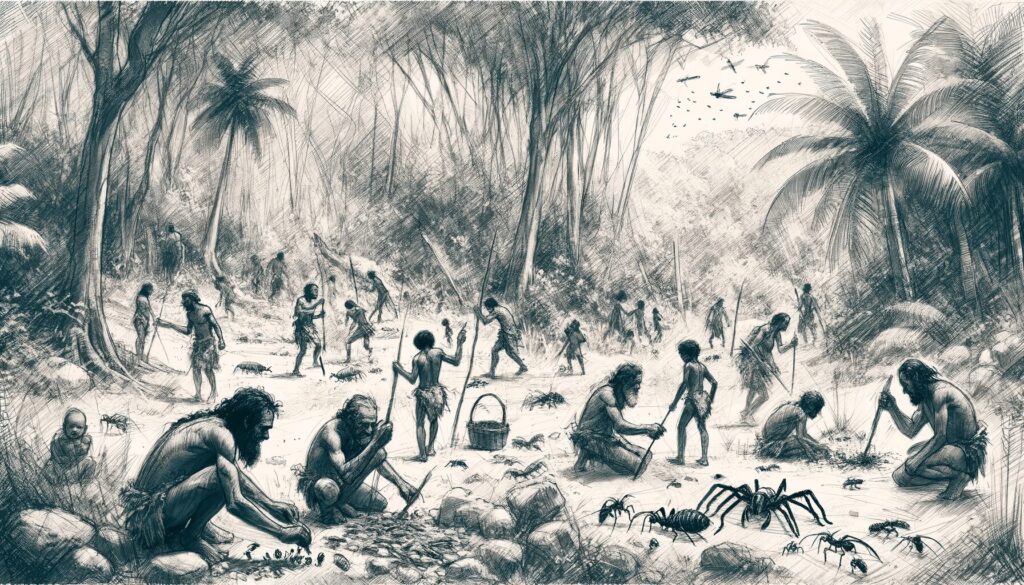

昆虫食は、古代から現代に至るまで、多くの文化で重要な食糧源として利用されてきました。

約1万年前、狩猟採集民は生き残るために昆虫を食べていました。彼らは、動物が食べるものを観察することで、何が食用に適しているかを学んだと考えられています。

古代ローマやギリシャの時代から昆虫食はあった。

古代ローマやギリシャでは、昆虫を食事に取り入れることが一般的でした。例えば、プリニウスやアリストテレスは、昆虫を食べる最適な時期や方法について記述しています。

また、旧約聖書では、キリスト教徒やユダヤ教徒に対して、イナゴ、甲虫、バッタなどの昆虫を食べることが奨励されていました。19世紀中頃、ネバダ州の監督官であったハワード・イーガン少佐は、パイユート族インディアンがコオロギを狩り、食料として利用する様子を記録しています。

アフリカ、アジアでは昆虫は伝統的な食材だ。

現代でも、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの多くの文化では、昆虫は伝統的な食材として残っています。

例えば、ガーナでは春の雨季に羽アリが集められ、揚げたり、焼いたり、パンにして食べられます。中国では、養蜂家が定期的に蜂の幼虫を食べることで、活力があるとされています。日本では、水生昆虫の幼虫が砂糖と醤油で炒められて楽しまれています。

これらの事例から、昆虫食は単なる現代のトレンドではなく、長い歴史と文化的背景を持つ伝統的な食糧源であることがわかります。それにもかかわらず、西洋文化では昆虫食が一般的ではなく、しばしばタブー視されています。これは、農業社会の発展に伴い、昆虫が作物の害虫と見なされるようになったことに起因すると考えられます。

昆虫食の現状とは?日本と世界の比較

日本国内では、昆虫食は一部の伝統的な食文化として現在でも存在しています。例えば、長野県の諏訪地方では、蚕、イナゴ、ハチの子などが栄養食やおつまみとして親しまれています。

一方で、世界的には、約20億人が昆虫食を日常の食生活に取り入れており、1900種類以上の昆虫が食用として利用されています。日本だけでなく、昆虫食は、持続可能な食糧供給の一環として、世界的に注目されています。

日本の「ムーンショット目標」において昆虫食は大注目。

日本では「ムーンショット目標5」において、昆虫食が重要な役割を果たすとされています

ムーンショット目標は、日本が策定した課題解決型の野心的な目標です。その中の「目標5」は、2050年までに持続可能な食糧供給産業を創出することを目指しています。この目標は、SDGsのターゲット2「飢餓をゼロに」にも寄与するものです。昆虫食はその一環として期待されています。

世界ではFAOの報告をもとに昆虫食の普及に取り組でいる。

昆虫食の普及は、食糧危機への対応策としても重要です。

FAO(国際連合食糧農業機関)は、昆虫食を推奨しており、栄養価が高く、低コストで飼育可能であることから、持続可能な食料供給の有力な選択肢とされています。日本と世界の昆虫食の現状を比較すると、日本では伝統的な食文化としての側面が強い一方で、世界的には食糧危機への対策としての意識が高まっています。

昆虫食のメリットとは?栄養成分とSDGsに直結が魅力

昆虫食は、単に高タンパクで栄養価が高いだけでなく、持続可能な開発目標(SDGs)にも大きく貢献する食習慣として注目されています。昆虫食がもたらす多くのメリットについて、ここで詳しく掘り下げていきます。

昆虫食の持つ多様な利点と、それが私たちの未来にどのように影響を与えるかを理解することができます。

昆虫食の豊富な栄養成分が大きなメリット

昆虫食は、持続可能なタンパク質源としてのメリットが注目されています。世界中で1900種類以上以上の昆虫が食用として利用されており、その種類によって異なる栄養価を持ち、特にタンパク質、脂質、ビタミンが豊富です。

昆虫食の豊富なタンパク質が魅力

一般的に、昆虫のタンパク質含有量は、乾燥重量で35%から60%、生重量で10%から25%とされています。これは、植物性タンパク質源や肉、鶏卵よりも高い場合があります。特に、コオロギやバッタなどの直翅目昆虫は、タンパク質が豊富です。

タンパク質だけでない!良質な脂質やミネラル、ビタミンも多い!

昆虫の脂質含有量も注目に値します。種類、性別、生殖段階、季節、食事、生息地によって異なりますが、一般的には不飽和脂肪酸が多く含まれています。また、昆虫は炭水化物も含んでおり、主にキチン質とグリコーゲンの形で存在します。

鉄、亜鉛、カルシウム、銅、リン、マグネシウム、マンガンなどのミネラルも豊富に含まれています。これらの栄養素は、特に鉄分に関しては、牛肉と同等かそれ以上の含有量を持つことがあります。

昆虫食の環境のよさ!未来を変える持続可能な食習慣

昆虫食は、持続可能な食料源としてのメリットが注目されています。これは、昆虫が高い栄養価を持ち、環境への影響が少ないためです。

昆虫食は温室効果ガスの排出量が極めて低い!

昆虫は、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル、繊維が豊富で、牛肉や豚肉と同等のたんぱく質含有量を持っています。また、昆虫の育成には、他の家畜に比べて少ない飼料と水ですむため、温室効果ガスの排出も少ないです。

昆虫食はタンパク質の変換効率がとても高い!

昆虫食は環境に対して大きなメリットとして、飼料から肉への高い変換効率があります。例えば、コオロギは1kgの体重増加に対して2kg未満の飼料が必要ですが、鶏肉では2.5kg、豚肉では5kg、牛肉では最大10kgの飼料が必要です。さらに、昆虫の大部分が食用になるため、食品廃棄物を減らすことができます。

しかし、昆虫食の持続可能性には課題もあります。大規模な昆虫農場の設立は、未知の環境コストを伴う可能性があり、昆虫の種類や飼育方法によっては、持続可能性が低下する恐れもあります。

昆虫食の普及はSDGs(持続可能な開発目標)に重要

昆虫食は、持続可能な開発目標(SDGs)達成への道を切り開く鍵となり得ます。特に、貧困の撲滅、飢餓の終結、健康と福祉の向上、そして責任ある消費と生産といった目標に直接貢献するメリットが期待されています。

SDG 2: 昆虫食によって飢餓をゼロに

昆虫食は、高い栄養価を持ちながら環境への影響が少ないため、食糧安全保障の向上に貢献できます。また、昆虫は廃棄物や副産物を餌として利用できるため、持続可能な農業の一環としての可能性があります。

SDG 6: 昆虫食によって安全な水とトイレを世界中に

昆虫は水資源をほとんど必要としないため、水の持続可能な管理に貢献します。また、昆虫の飼育は廃水処理や有機廃棄物のリサイクルにも利用できる可能性があります。

SDG 9: 昆虫食の普及は産業と技術革新の基盤をつくる

昆虫食産業は新しい経済セクターとしての可能性を持ち、持続可能な産業化に貢献すると同時に、地域経済の活性化や雇用創出にも繋がります。

SDG 12: 昆虫食によってつくる責任 つかう責任がもてる

昆虫は食品廃棄物を餌として利用できるため、循環型経済の促進に貢献します。また、食品廃棄物の削減にも繋がります。

SDG 13: 昆虫食で気候変動に具体的な対策をとれる

昆虫の飼育は温室効果ガスの排出が少ないため、気候変動対策に貢献します。特に、従来の畜産業と比較して、昆虫ははるかに少ない環境負荷で高品質のタンパク質を生産できます。

SDG 15: 昆虫食で陸の豊かさも守ろう

昆虫飼育は土地利用を最小限に抑えることができ、生物多様性の保全に貢献します。また、昆虫は従来の畜産業よりも土地や水資源を少なく消費するため、土地劣化や砂漠化の防止にも寄与します。

SDG 16: 昆虫食を普及させ平和と公正をすべての人に

昆虫食産業は、地域コミュニティの経済的自立を支援し、社会的包摂を促進することで、平和で包摂的な社会の構築に貢献します。特に、開発途上国においては、昆虫飼育は低コストで始められるため、経済的に困難な地域の人々に新たな収入源を提供することができます。

昆虫食の経済効果と市場ポテンシャルは参入メリットあり

昆虫食は、今や単なるトレンドを超え、持続可能な食料源としての地位を確立しつつあります。特に、環境への影響が少なく、栄養価が高いという特性から、世界中で注目されています。では、昆虫食の経済効果と市場ポテンシャルについて、どのような見通しがあるのでしょうか。

昆虫食市場は2026年までに年平均成長率47%以上で成長?

昆虫食の市場は、2019年に全世界で1億1200万ドルを超え、2026年までに年平均成長率47%以上で成長すると予測されています。高タンパク質、低脂肪、経済的な食料源としての需要の増加や、食生活のトレンドの変化が市場を盛り上げています。

昆虫食は、栄養価が高く、環境への影響も少ないため、食料安全保障や健康的な食生活の促進に貢献するでしょう。

市場ポテンシャルの大きさは若者世代にあり!

昆虫食の市場ポテンシャルは、特に若い世代や健康意識の高い消費者層において大きいと考えられます。昆虫は、ビタミン、ミネラル、高品質のタンパク質を豊富に含み、これらは健康志向の消費者にとって魅力的な要素です。また、昆虫食は環境に優しい食料源としての認識が高まっており、持続可能な食料生産への関心が高い消費者にも受け入れられやすいです

昆虫食の市場は、今後も成長を続けると予想されます。特に、昆虫を原料とした食品の開発や、昆虫食に関する法規制の整備が進むことで、より多くの消費者が昆虫食を手軽に楽しめるようになるでしょう。

また、昆虫食の普及には、消費者の認識改革や教育も重要です。昆虫食が持つ環境への影響や栄養価に関する情報を広めることで、より多くの人々が昆虫食を受け入れるようになる可能性があります。昆虫食は、今後の食料危機への解決策としてだけでなく、新たな経済的機会を生み出す可能性を秘めています。この新しい食のトレンドは、ビジネスの観点からも大きな注目を集めています。

昆虫食の将来の普及のため解決すべき課題とは

昆虫食は、持続可能な食品として注目されていますが、普及にはいくつかの課題が存在します。

ここでは、昆虫食の受容性、社会的・倫理的課題、そして健康リスクと安全性に焦点を当て、昆虫食の普及に向けた現実的なステップを探ります。

昆虫食が受け入れられるためには心理的ハードルが課題

昆虫食が普及しない主な理由は、文化的および心理的障壁にあります。

多くの西洋文化では、昆虫を食材として使うことに対する嫌悪感が普及の大きな障害となっています。例えば、Tan (2017)による研究では、欧米では昆虫食に対して味の未経験、高価格、利用方法の知識不足が普及の障壁となっていることが示されています。

さらに、Orsi et al. (2019)の研究では、ドイツにおける昆虫食への心理的障壁として、嫌悪感や食品新規恐怖症(新しい食品への恐れ)が指摘されています。

このような文化的および心理的障壁を克服するためには、昆虫食の健康的および環境的な利点を強調し、消費者に受け入れられやすい形で提供することが求められます。

昆虫食の飼育方法と生態系への影響は倫理的・社会的な課題?

昆虫食の社会的および倫理的な課題には、飼育方法と生態系への影響が含まれます。

昆虫の大量飼育は、生態系への影響や、昆虫自体の福祉に関する懸念を引き起こす可能性があります。Gjerris et al. (2016)の研究では、昆虫食に伴う集約的な飼育やバイオテクノロジーの使用などの生産方法に、倫理的な問題が存在することが指摘されています。

また、Huis (2013)は、昆虫食の生産における環境汚染やコスト効率の良い大量飼育施設の必要性に言及し、これらの課題が消費者の受容性に影響を与える可能性があると述べています。

昆虫食の普及には、これらの社会的および倫理的課題に対する適切な対応が求められます。

昆虫の福祉を尊重する飼育方法の開発、生態系への影響を最小限に抑えるための持続可能な生産システムの構築が重要です。

消費者に対しては、昆虫食の環境へのポジティブな影響や倫理的な生産方法に関する情報を提供し、昆虫食に対する理解と受容を促進する必要があります。

昆虫食の健康リスクをクリアし安全性を訴求すべき

昆虫食の普及を促進するためには、健康リスクを明確にし、安全性を訴求することが重要です。

昆虫は栄養価が高く、持続可能な食品源として期待されていますが、いくつかの健康リスクや安全性の懸念も指摘されています。

例えば、Testa et al. (2017)による研究では、昆虫食が栄養吸収不良、成長の変化、化学的・微生物学的汚染、アレルギー反応などの健康リスクをもたらす可能性が示されています。

これらの懸念を払拭するためには、昆虫食品の安全性評価やリスク管理が必要です。また、Nowakowski et al. (2021)の研究では、昆虫食が温室効果ガスの削減や慢性疾患の予防と管理の改善などの健康上の利点を提供することも示されています。

このような利点を強調し、消費者に安全性と健康上のメリットを伝えることが、昆虫食の受容性を高める鍵となるでしょう。

昆虫食の普及には、これらの健康リスクと安全性の問題に対する科学的根拠に基づいたアプローチが求められます。

消費者に対しては、昆虫食品の安全性、栄養価、環境への影響などに関する透明で正確な情報を提供することが重要です。安全性と栄養面での利点を明確にすることで、昆虫食への信頼と受容性を高めることができるでしょう。

昆虫食のデメリットとは – 懸念されるリスクを解説

昆虫食は、持続可能な食料源として世界中で注目を集めていますが、その一方で、健康リスクや安全性に関する懸念も存在します。

ここでは、昆虫食に関連する潜在的なリスクやデメリットについて、科学的な研究と専門家の意見を基に詳しく解説します。特に、アレルギー問題や昆虫の汚染リスクに焦点を当て、消費者が知っておくべき重要な情報を提供します。

昆虫食のデメリットとして、値段が高いことや見た目が悪いことが挙げられます。そのほかにも甲殻アレルギーや寄生虫による食中毒など昆虫食特有の危険リスクがあります。 この記事では、昆虫食のデメリットを洗い出し、普及に向けた取り組[…]

昆虫食の健康リスクとは?アレルギー問題の危険性が懸念

昆虫食は環境に優しい代替食品として注目されていますが、昆虫食の健康リスクと安全性についての知識を持っておく必要があります。実は、昆虫食にはいくつかのデメリットがあり、特にアレルギー問題が懸念されています。

まず、昆虫食はアレルギー反応を引き起こす可能性があります。特に、甲殻類(エビやカニなど)にアレルギーがある人は、昆虫のタンパク質にも反応するリスクが高いとされています(Testa et al., 2017)。このため、アレルギー体質の方は昆虫食を摂取する際には特に注意が必要です。

また、昆虫は化学物質や微生物に汚染されるリスクがあります。昆虫が生育する環境によっては、重金属や農薬、病原体にさらされることがあるため、これらの物質が人間の体に悪影響を及ぼす可能性も考えられます(Nowakowski et al., 2021)。

安全な昆虫食の提供には、厳格な品質管理と安全基準の遵守が不可欠です。

昆虫食の発がん性はない?科学的根拠と研究から迫る

現在、昆虫食の発がん性に関する科学的根拠は限られています。昆虫食が直接的に発がん性を持つという明確な証拠は見つかっていませんが、食品としての安全性に関する研究はまだ初期段階にあります。

昆虫は、タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富であり、多くの研究で健康上のメリットが指摘されています。しかし、一部の研究では、昆虫が摂取する環境によっては、重金属や農薬などの有害物質を体内に蓄積する可能性があることが示唆されています(Kouřimská & Adámková, 2016)。これらの物質は、長期にわたる摂取が発がんリスクを高める可能性があるため、昆虫食の安全性を評価する際には注意が必要です。

また、昆虫食品の処理や調理方法によっては、発がん性物質が生成されるリスクも考慮する必要があります。たとえば、高温での調理は、肉製品と同様に発がん性物質を生じさせる可能性があります。

現時点で、昆虫食が発がん性を持つと断定するにはさらなる研究と証拠が必要です。今後の研究により、昆虫食の安全性に関するより詳細な情報が得られることを期待しています。消費者は、昆虫食を選ぶ際には、品質や安全性に注意し、信頼できる情報源から得られる知識を基に判断することが重要です。

大規模な昆虫食は環境影響は大きくなる?

昆虫食は環境に優しい選択としてよく話題になりますが、持続可能性の面でいくつかの課題があります。

まず、昆虫の飼育は一般的には低い温室効果ガスの排出と水資源の使用で知られていますが、大規模飼育に移行する際には、環境への影響が大きくなる可能性があります。例えば、大量飼育にはエネルギーや水資源が必要になり、これが環境への負荷が大きくなります。

また、昆虫のための飼料の原料も重要なポイントです。昆虫が食べる飼料が持続可能な方法で生産されていない場合、昆虫食全体の環境足跡は思ったよりも大きくなります。

例えば、飼料として使用される農産物が、農薬や化学肥料を多用する農法で生産されていたら、それは環境に良くない影響を与えることになります。

最後に、昆虫食の普及が生態系に与える影響も考慮する必要があります。昆虫は生態系の重要な一部であり、自然界での彼らの役割を理解し、保全することが重要です。

これらの課題を理解し、昆虫食の持続可能性を高めるためには、環境に配慮した飼育方法や飼料の選択が必要です。環境に優しい昆虫食を提供することで、より持続可能な食料システムに貢献できるでしょう。

昆虫食の安全性とは?日本での品質・衛生管理の重要性

昆虫食の安全性と品質管理は日本で注目されています。こ

ここでは、昆虫食の安全基準の確立と衛生管理の現状について掘り下げます。昆虫の飼育環境から加工プロセス、消費者への安全な製品提供まで、昆虫食の品質管理の多面的な側面を解説。さらに、国際基準と日本の取り組みを紹介し、昆虫食の安全性を高めるための重要なポイントを明らかにします。

昆虫食の品質管理はまだ発展途上だ

昆虫食の安全性に関しては、品質管理と製品の安全基準が重要な役割を果たします。しかし、現状ではこれらの基準や管理プロセスはまだ十分に確立されていないところが多く、今後の発展が期待されています。

昆虫食の品質管理には、昆虫が育つ環境や、それらを加工するプロセスの安全性が含まれます。

昆虫が健康的な環境で育てられ、農薬や重金属など有害な汚染物質から守られていることが重要です。さらに、昆虫を加工する際の衛生管理や、製品が安全に消費できることを保証するための基準も必要です。

昆虫食の安全基準については、国や地域によって異なる場合があります。現在、多くの国で昆虫食の規制やガイドラインはまだ発展途上にあります。これらの基準や規制を確立し、一貫性を持たせることが、消費者の安心と信頼を得るために不可欠です。

昆虫食の安全ガイドラインによる消費者保護が重要だ

昆虫食の安全性について考える際、安全ガイドラインは非常に重要です。これらのガイドラインは、昆虫が食品として安全であることを保証するための基準を設けるものです。

まず、昆虫食の安全ガイドラインでは、昆虫の飼育環境の管理が重要です。これは、昆虫が健康的で、汚染されていない環境で育てられていることを保証するためです。例えば、昆虫が農薬や重金属にさらされていないか、適切な飼料を与えられているかなどが確認されます。

次に、昆虫食品の加工と取り扱いに関するガイドラインも不可欠です。これには、製品が衛生的に処理され、保存されることが含まれます。また、昆虫食品を安全に消費するための適切な調理方法や保存条件も、ガイドラインで明確にされるべきです。

さらに、アレルゲン表示も大切な要素です。特に甲殻類アレルギーのある人は、昆虫食品に対して反応する可能性があるため、製品ラベルには明確なアレルギー情報が記載されるべきです。

昆虫食の安全ガイドラインは、消費者が安心して昆虫食品を選択できるようにするための基盤となります。これらの基準をしっかりと設定し、遵守することで、昆虫食の安全性と信頼性を高めることができます。

昆虫食の衛生管理について国際基準と日本の取り組みから知る

昆虫食の衛生管理に関して、国際基準と日本の取り組みについて解説します。

国際的には、食品安全性に関する規制やガイドラインが設けられており、これには昆虫食の衛生管理も含まれます。たとえば、FAO(国際連合食糧農業機関)やWHO(世界保健機関)は、昆虫食の安全性に関するガイドラインを提供しています。

これらのガイドラインには、昆虫の安全な飼育方法、加工プロセス、保存技術、そして消費者への適切な情報提供が含まれています。

日本においても、昆虫食の安全性と衛生管理に関する具体的な取り組みが進められています。

日本では、昆虫を食品として販売する際には、食品衛生法に基づく規制が適用されます。これには、昆虫食品の製造、加工、販売における衛生的な取り扱いが含まれています。また、昆虫食品を扱う事業者は、食品安全管理の基準に従い、製品の安全性を保証する責任があります。

日本の昆虫食業界では、食品としての昆虫の安全性を確保するために、飼育環境の管理や品質の監視に力を入れています。例えば、昆虫が飼育される施設では、衛生的な環境で昆虫が育てられるように注意が払われています。

さらに、昆虫食品の製造過程では、食品安全管理システム(HACCP)などの国際的な基準に準拠した管理が行われています。

これらの取り組みは、昆虫食の安全性と消費者の信頼を高めるために不可欠です。国際基準に沿った衛生管理と日本の先進的な取り組みは、昆虫食産業の発展と消費者の安全を支える基盤となっています。

昆虫食の普及率向上のための政府の役割とは

ここでは、日本における昆虫食の普及率と政府の役割に焦点を当てています。

昆虫食は、日本人の約30%によって既に体験されており、特に60代以上の層でその割合が高いことが明らかになりました。しかし、全体的な興味はまだ限られており、多くの人々が昆虫食に対して心理的な障壁を感じています。

日本における補助金政策や法規制の進化を通じて、昆虫食の市場普及と安全性の確保に努めていることについて、詳しく解説していきます。

日本政府の昆虫食へ熱い方針!普及率はすでに30%?

昆虫食が日本で徐々に注目を集めています。最近の調査によると、日本人の約30%が昆虫食を経験しており、特に60代以上ではその割合が42%に上ります。これは、昆虫食が日本の伝統的な食文化の一部として根付いていることがわかりました。

しかし、昆虫食に対する興味はまだ限定的です。全体のわずか9%が昆虫食に興味を持っており、その理由としては栄養価の高さや環境への貢献が挙げられています。一方で、多くの人々は「気持ち悪い」と感じたり、虫嫌いであるために昆虫食から離れる傾向にあります。

このような状況の中で、日本政府の役割が重要になってきます。政府は昆虫食の普及を促進するための方針を、ムーンショット目標5において詳細に説明しています。

ムーンショット目標は、日本の将来に向けて設定された野心的な研究開発目標の一つです。特に目標5では、持続可能な社会を実現するための食料生産システムの革新が掲げられています。

この目標において、昆虫食は重要な要素として位置づけられています。昆虫食は、持続可能な食料源としての潜在力が高く評価されており、その環境への影響が低いこと、効率的なタンパク質源としての役割などが強調されています。日本政府は、昆虫食の研究と開発を推進し、持続可能な食料生産システムの一環として昆虫食を普及させることを目指しています。

日本の昆虫食への補助金政策が手厚い

日本では、昆虫食という新しい食の選択肢を支援するために政府が補助金政策を実施しています。

令和5年度のフードテック関連予算では、昆虫食を含むさまざまな新しい食品技術の発展と普及のために大きな予算が割り当てられています。

例えば、「フードテックビジネス実証支援事業」には1億円、「新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業」には0.3億円がそれぞれ配分されています。さらに、「リスクマネー緊急対策プログラム」として農林水産・食品関連スタートアップへの支援に50億円が割り当てられており、昆虫食を含むフードテック関連のスタートアップへの資金供給が促進されています。

このような補助金政策は、昆虫食の研究開発、商品化、市場普及を加速させることを目的としています。政府の支援により、昆虫食は環境に優しい代替食品としての地位を確立し、将来的にはより多くの人々に受け入れられる可能性が高まっています。

日本での昆虫食の法規制とガイドラインは進みつつある!

日本では、昆虫食の安全性と品質管理に関する法規制とガイドラインが日々、進化しています。

特にコオロギの生産に関して、大阪府立環境農林水産総合研究所が提供する「コオロギ生産ガイドライン」は、食品や飼料原料としてのコオロギの利用における安全性を確保するための重要な基準を設けています。

このガイドラインは、昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム(iBPF)が取りまとめ、食品衛生学や栄養学の専門家、コオロギ生産者の意見を反映して、農林水産省が事務局を担うフードテック官民協議会により策定されました。

ガイドラインの内容は、生産施設の構成、生産管理方法、労働安全対策、周辺環境の保全対策などを含みます。例えば、生産物の散逸対策、有害化学物質による汚染防止、病害虫の管理、衛生管理、安全・労働管理、環境対策、記録・情報管理などが挙げられます。

このガイドラインは、昆虫食の安全性と品質の保証に重要な役割を果たし、消費者の信頼を得るための基盤となっています。また、このような取り組みは、昆虫食を日本における食品として確立し、持続可能な食の選択肢を広げる上で大きな意味を持つでしょう。

昆虫食の種類と料理 – 日本で食べられる虫たち

日本の食文化において、昆虫食は古くから存在し、最近では持続可能な食料源として再び注目されています。

ここでは、日本で食べられる昆虫の種類や、伝統的な料理から現代的なアレンジまで、昆虫食の多様な料理法を紹介します。イナゴ、コオロギ、ハチノコなど、様々な昆虫を使ったレシピや、昆虫食を提供するレストランやカフェについても掘り下げています。

昆虫食の栄養価の高さと環境への低い影響を考慮し、日本の昆虫食の魅力と可能性に迫りましょう。

昆虫食のデメリットとして、値段が高いことや見た目が悪いことが挙げられます。そのほかにも甲殻アレルギーや寄生虫による食中毒など昆虫食特有の危険リスクがあります。 この記事では、昆虫食のデメリットを洗い出し、普及に向けた取り組[…]

日本で食べられる昆虫の種類

日本の食文化において、昆虫食は古くから存在しています。特に山間部では、イナゴの佃煮のような伝統的な料理がありました。これらの昆虫は、タンパク質が豊富で、農業地帯で簡単に手に入れることができたため、貴重な食料源でした。

最近では、昆虫食が再び注目されています。特に東京のような都市部では、持続可能な食料源としての昆虫食に対する関心が高まっています。レストランやカフェでは、昆虫を使ったユニークな料理が提供されており、昆虫食の新しいトレンドとなっています。

日本で一般的に食される昆虫には、イナゴ、コオロギ、ハチノコ、カイコなどがあります。これらは、佃煮やスナック、さらにはレストランの料理に使われています。例えば、イナゴの佃煮は、醤油と砂糖で煮た昔ながらの料理で、今でも地方のお土産として人気があります。

昆虫食は、その栄養価の高さと環境への低い影響から、今後も注目される食文化となるでしょう。日本の昆虫食は、伝統と革新が融合したユニークな食文化の一例と言えます。

昆虫食の料理法とレシピ

昆虫食は、栄養価が高く環境に優しいという特徴を持ち、多様な料理法で楽しむことができます。昆虫食のレシピは、NPO法人昆虫食普及ネットワークのウェブサイトに豊富に掲載されています。そこで紹介されているいくつかのレシピを見てみましょう。

コオロギパン: コオロギは、その独特の風味と高い栄養価で人気の昆虫食材です。コオロギを使った料理法の一例として、「コオロギパン」が挙げられます。このレシピでは、コオロギの粉末をパン生地に混ぜ込んで焼き上げます。コオロギの香ばしい香りがアクセントになっており、カナッペとしても楽しめます。

イナゴの甘辛煮: イナゴは、日本で伝統的に食されている昆虫の一つです。イナゴの甘辛煮は、昔から親しまれているポピュラーなレシピです。イナゴを砂糖、醤油、みりんで煮込むことで、甘くて香ばしい一品に仕上がります。

ツチイナゴの揚げ春巻き: ツチイナゴもまた、栄養豊富で食用に適した昆虫です。ツチイナゴを使った「揚げ春巻き」は、春雨や野菜と一緒に春巻きの皮で包んで揚げるシンプルながらも風味豊かな料理です。

昆虫食のレシピは、伝統的なものからモダンなアレンジまで幅広く、昆虫の独特な風味を生かした料理が楽しめます。

昆虫食のレストランとカフェ

昆虫食を提供するレストランやカフェは、日本国内でも注目を集めています。その中でも特筆すべきは、神奈川県藤沢市にある「Bistro RIKYU」です。この店は2022年2月にオープンし、オーナーシェフの角田健一さんが昆虫食を通じてフードロス問題に取り組んでいます。角田さんは、昆虫食に対する偏見を払拭し、持続可能な食文化の普及に努めています。

「Bistro RIKYU」では、昆虫食を取り入れた独創的な料理を提供しており、昆虫の持つ栄養価や環境への配慮を考慮しています。角田さんは、昆虫食の可能性を広げるために、見た目や味に工夫を凝らした料理を開発し、昆虫食に対する新たな価値観を提案しています。

このような昆虫食レストランやカフェは、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも重要であり、食の未来を考える上で欠かせない存在です。昆虫食を通じて、食料問題や環境問題への意識が高まり、新しい食文化が育っていくことが期待されます。

昆虫食の自動販売機 – 日本のユニークな取り組み

東京の街角には、さまざまな自動販売機が存在しますが、中でも注目すべきは「MOGBUG」の昆虫食自販機です。

秋葉原や渋谷など、東京の主要エリアに設置されており、昆虫食に興味がある方にとっては必見のスポットとなっています。ここでは、昆虫食自販機の種類と場所、さらには人気商品について紹介します。

昆虫食自販機の種類と場所

東京の街角には、驚くべき多様性の自動販売機が存在します。その中でも特にユニークなのが、昆虫食を提供する「MOGBUG」自動販売機です。秋葉原や渋谷など、東京の主要なエリアに設置されており、昆虫食に興味がある人々にとっては見逃せないスポットとなっています。

昆虫食自販機は、新しい食文化の普及に一役買っています。これらの自動販売機からは、タランチュラやダンゴムシなど、様々な種類の昆虫を購入することができます。これらの昆虫は、栄養価が高く、環境に優しい食材として注目されています。

昆虫食自販機の存在は、日本の食文化の多様性のかたまりですね。これらの自販機を訪れることで、昆虫食に対する新たな理解と興味を深めることができるでしょう。

昆虫食自販機の人気商品

日本の昆虫食自動販売機は、そのユニークな商品ラインナップで注目を集めています。

人気商品の一つに、カリカリとした食感が楽しめる「焼きイナゴ」があります。イナゴはタンパク質が豊富で、低カロリーな点が魅力です。また、「チョコレートコーティングされたコオロギ」も人気で、甘い味わいと昆虫食の組み合わせが新感覚です。

さらに、スナック感覚で楽しめる「塩味のカイコ幼虫」も人気です。これらの商品は、昆虫食が持つ栄養的なメリットと、環境への低い影響を兼ね備えており、持続可能な食の選択肢として注目されています。

昆虫食自販機の人気商品は、日本の食文化の多様性と革新性を示しています。昆虫食自販機を見つけた際は、ぜひこれらの商品を試してみることをおすすめします。